揭秘 | 发病率仅百万分之三的罕见病引起的肾损害

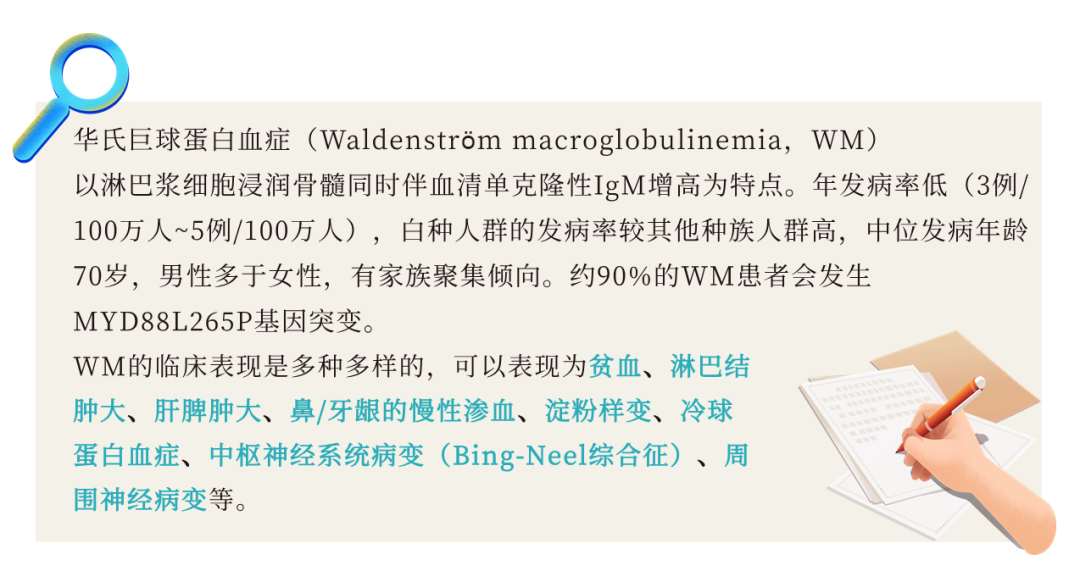

张建萍医生为什么能在比赛中脱颖而出呢?除了优质的PPT和出色的演讲,她凭借发病率仅百万分之三的罕见病“华氏巨球蛋白血症”引起的肾损害“AL肾淀粉样变性”的成功诊治,获得了评委的一致好评。

71岁的陈奶奶因反复乏力、头晕等不适症状多次辗转于多家医院,治疗效果欠佳。今年2月份乏力、头晕加重伴双下肢开始出现水肿,为进一步诊治,就诊于厦门弘爱医院肾脏内科。

入院后,肾脏内科张燕林主任带领团队根据陈奶奶的症状、体征,对其逐步完善相关检验检查,展开层层剖析,初步诊断陈奶奶患“肾病综合征、贫血”。于是首先从贫血入手,对其完善骨髓细胞学、血尿蛋白电泳、血尿免疫固定电泳,发现存在IgM-λ型M蛋白血症、慢性淋巴细胞增殖性疾病,决定进一步完善淋巴结活检术,在陈奶奶及家属同意下做了腹股沟处淋巴结活检,病理回报“淋巴浆细胞淋巴瘤”。

为陈奶奶进行腹股沟处淋巴结活检

张主任团队经讨论,查询文献,推断患者极大可能是华氏巨球蛋白血症,对其进一步做了基因检测。最终,基因检测结果回报MYD88-L265P突变阳性,支持了华氏巨球蛋白血症的诊断。

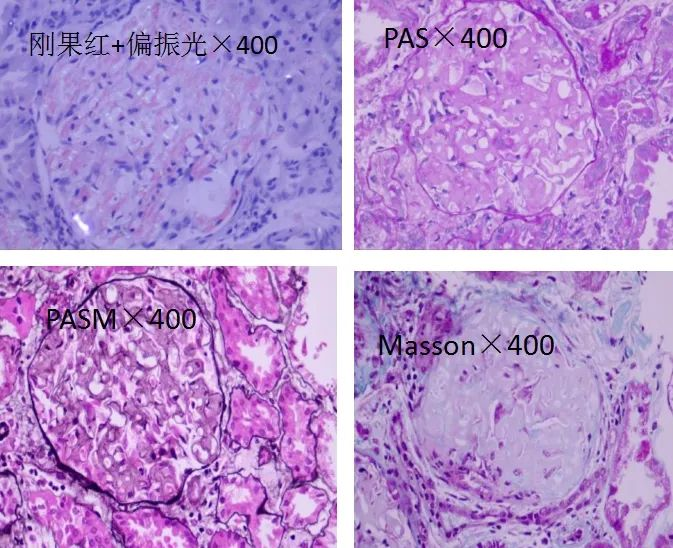

考虑患者的肾病综合征与华氏巨球蛋白血症存在相关性,肾脏内科团队与陈奶奶及其家属沟通后进一步完善了肾穿刺活检术,肾脏病理结果回报“肾淀粉样变性(AL型)”,故最终锁定该病为“华氏巨球蛋白血症相关AL肾淀粉样变性”。

为陈奶奶进行肾穿刺活检术后的病理结果

诊断明确后,肾脏内科团队协同厦门大学附属第一医院血液科专家共同为陈奶奶制定治疗方案,根据“中国2022年版LPL/WM指南”推荐的一线治疗方案:采用“苯达莫司汀+利妥昔单抗”方案对其进行治疗,截至目前共进行了3次上述方案的治疗。

经过治疗,陈奶奶的乏力、头晕较前显著改善,下肢浮肿明显消退,实验室指标血游离Lamamda、IgM明显下降,24小时尿蛋白呈下降趋势,血红蛋白、白蛋白较前上升,总体治疗效果好。

WM相关性肾损害目前在国内多为个案报道,国外报道的样本例数也较少。厦门弘爱医院肾脏内科张燕林团队通过层层剖析,精准诊断一例罕见病“华氏巨球蛋白血症相关AL肾淀粉样变性”,团队协同血液专科专家对其制定合理治疗方案,目前患者总体状态可,治疗显效。这在全省肾脏科是首例,全国也鲜有报道。

科普时间

厦门弘爱医院肾脏内科张燕林主任

华氏巨球蛋白血症(WM)是一种罕见的惰性淋巴细胞肿瘤,在非霍奇金淋巴瘤中所占比例<2%。WM 相关肾脏疾病的真实发病率尚不清楚 ,文献报道约为 5.1%~8.0%。我们需要高度重视,加强对WM巨球蛋白血症的认识,不放过蛛丝马迹,更要重视WM累及肾脏的考虑,切勿漏诊。

华氏巨球蛋白血症引起的肾损害有哪些表现呢?

WM相关性肾损害临床表现以非选择性轻、中度蛋白尿为主,偶可发展至大量蛋白尿,出现肾病综合征。文献报道肾病综合征发生率<7%,引起肾病综合征最常见的原因是AL型肾淀粉样变。蛋白尿为非选择性,常伴血尿、肾小球滤过率降低,出现氮质血症、肾小管浓缩功能障碍。

若临床上WM诊断明确,患者出现泡沫尿、下肢浮肿等症状,需警惕WM相关肾病可能,尽早完善肾穿刺活检术明确病理指导治疗。

是不是只要确诊了WM,都需要治疗呢?

目前国内外指南均推荐无症状的WM患者不需要治疗,观察等待即可,单纯血清IgM升高不是治疗指征。但是当患者出现明显乏力、发热、盗汗、消瘦、鼻出血、口腔黏膜出血、肾损害、淋巴结肿大或器官肿大等都是需要积极治疗的。

WM累及肾脏均需治疗,利妥昔单抗与化疗药物的联合方案是WM患者的首选,BD 方案(硼替佐米联合地塞米松)也是指南推荐的初始方案。随着对MYD88突变信号的深入了解,BTK抑制剂(BTKi)伊布替尼也成为了治疗WM的有效药物之一。这些方案治疗WM的总缓解率(ORR)为90%,中位无进展生存期(PFS)为4-6年。